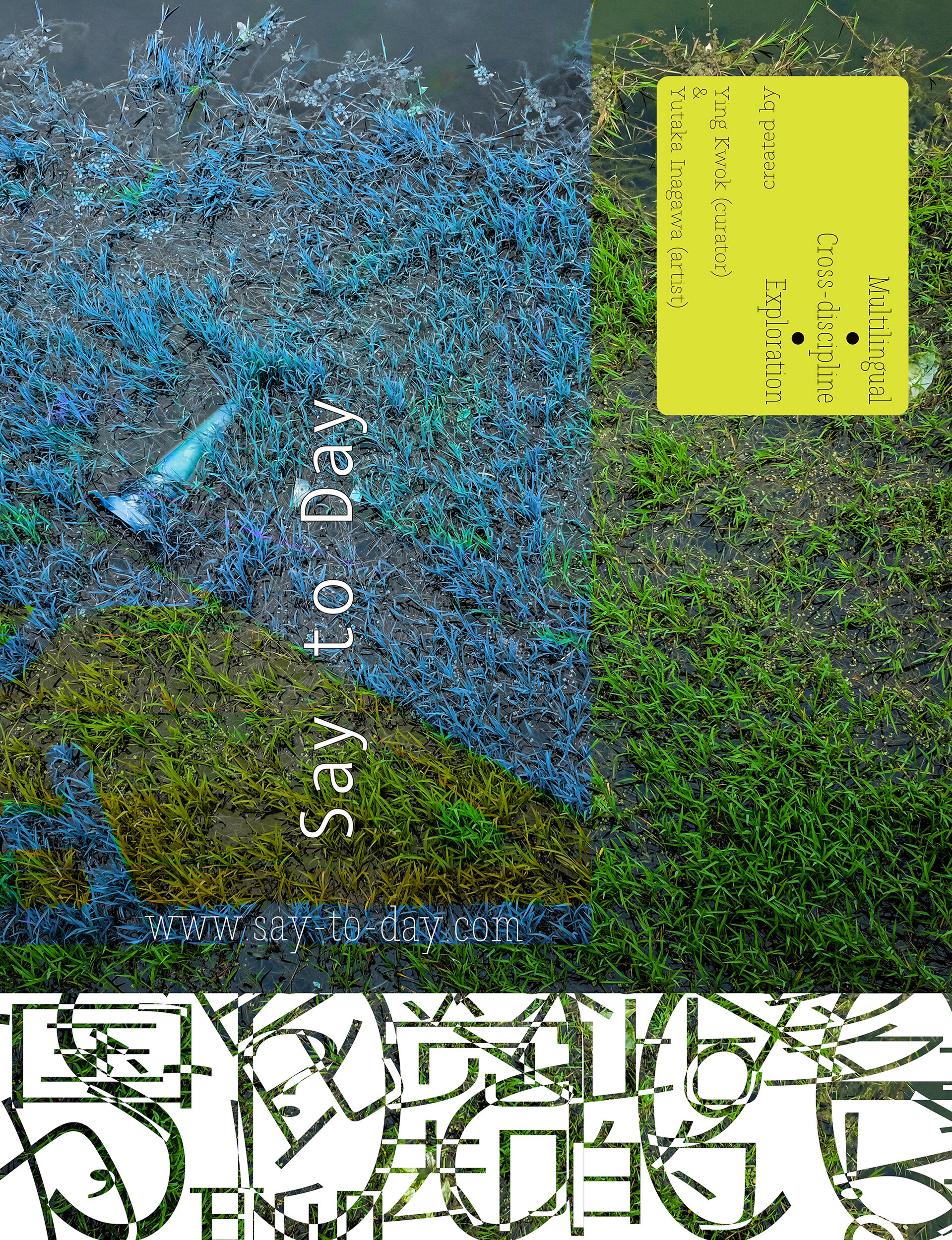

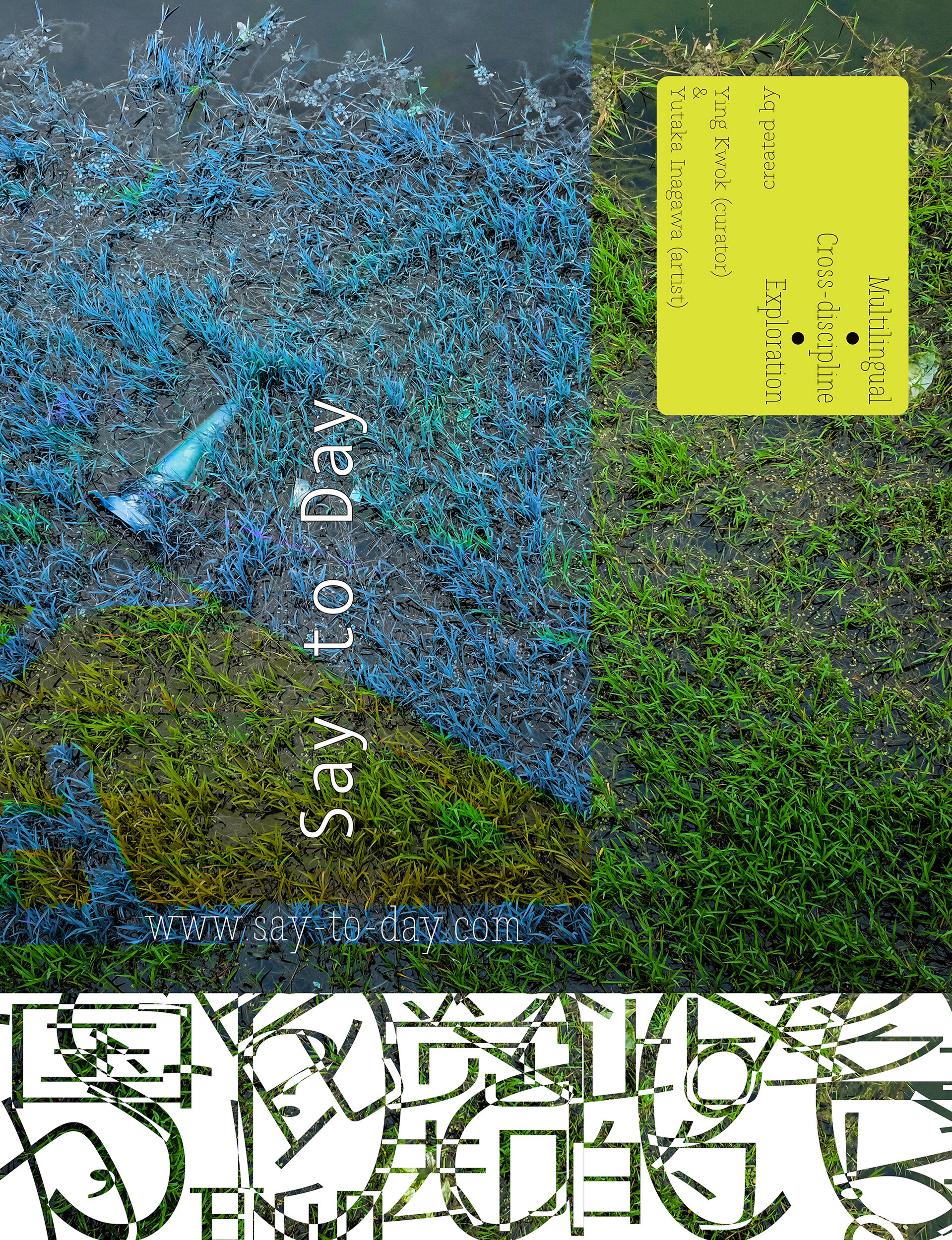

Say to Day (2020)

Say to Day

Multilingual cross-discipline exploration

Artist: Yutaka Inagawa

Curator: Ying Kwok

Launch date: 19 December 2020

Website: www.say-to-day.com

IG: https://www.instagram.com/say.to.day/

Say to Day is an online digital collaboration between Onomichi (Japan) based artist Yutaka Inagawa, and Hong Kong based independent curator Ying Kwok (senior curator at Tai Kwun- Center for Heritage and Arts, 2021-)

On the website, there are two rows—an upper and a lower—each consisting of six sections: “A place like this / Nocturnal / Face / Hoody / Confession / upside-down” (upper row), and “We like that / Afterlife / Griff / Flood / Complexion / wrongside-out” (lower row). These two rows relate to each other in pairs, engaging with the reality on the other side.

On Instagram, the scroll-like landscape that has been posted reveals a breadth of interconnectedness lurking within the lower structure, presenting a wide range of correlations.

In addition to English, Japanese, and Chinese, various forms of visual language interweave across multiple media.

Say to Day はアーティストの稲川豊(尾道在住)とインディペンデント・キュレーターのイン・クウォック(香港在住)によるオンライン・デジタル・コラボレーションである。

ウェブサイトでは A place like this / Nocturnal / Face /Hoody / Confession / upside-down(上)、We like that / Afterlife / Griff / Flood / Complexion /wrongside-out(下)、それぞれ6つのセクションからなる上下2列のラインは相互に関係しペアをなし、対岸のリアリティへ干渉する。

インスタグラムでは貼り付けられた掛け軸的なランドスケープが、下の構造に潜り込んだ様々な振り幅の相関性(interconnectedness)を提示している。

英語/日本語/中国語に加え、メディアを越境して紡がれる様々な視覚言語が交差する。

Intending to explore the digital architecture of online platforms, they started with Instagram and a new purpose-built website, as testing grounds to better understand and illustrate the architectural characters and limitations of the virtual environment they are dealing with as artist and curator. Whether it is Instagram or website, they all have their own “space”, just like the conditions and layout of a physical space that deserve artistic attention.

The endless possibilities in the digital world allow nonlinear narratives and make ways for illogical approaches. The only limit is our existing knowledge and habitual behaviours, which has been built up over years and accumulated since the day we were in touch with a digital device. The way we swipe the screen for browsing – the sideways, up or downwards movement of our finger – has a natural connection with our eye movements for viewing. Have you ever questioned why we all seem to know clicking on an underlined coloured text will take us to another ‘space’ on the website? While we are exploring our work with these existing knowledge, we are also trying to unlearn, question, and actively seek for alternatives.

This collaboration is also a multi-linguistic experience, focusing on creating inter-cultural dialogues which sometimes is non-communicable. Both artist and curator had been brought up in their own cities – Tokyo and Hong Kong, they had also been living for a long period in the UK, where they met while studying in the university. The decent experience of living and working overseas encouraged them to rethink and look back into their own culture and up-bringing from a distance.

Inagawa thinks Japanese is good at domesticating everything foreign and make it their own. This can be regarded as a strong uniqueness of Japanese to continuously pursuit their traditions through absorbing nutrition from various sources. However Inagawa has his doubts. By taking this project as an opportunity to re-examine what is foreign and reflect on his experience of a Japanese living abroad, he hopes to find out to what extent foreignness is perceived to be true, and how much is actually filtered, or framed by one’s personal knowledge and experience?

All these are supported by Inagawa’s deep rooted interest in linguistic mistranslations and a polarized notion of what is outside/ inside in Japan. With hindsight, his upbringing and childhood environment in Tokyo was insular and mono-cultural, where domestic and overseas were pigeonholed into twisted snapshots in a carefully curated Japanese way. These mistranslations are obvious in his works, where the text or images he used can take on a literal and also social meaning, that leads to various references and interpretations at personal and cultural levels.

Say to Day is a project celebrating the transformation and mistranslation across multi-disciplinary platforms and culture. It’s the beginning of a series of exploration through arts.

Supported by: Onomichi City University

Media partner: Glass Magazine

オンライン・プラットフォームのデジタル・アーキテクチャを探求することを意図し, アーティストやキュレーターとして彼らが直面しているヴァーチャル環境の建築的特徴や制約をより深く理解、表現するための実験場としてインスタグラムとウェブサイトを構築した。物理的な空間のコンディションや配置に芸術的な価値を見出すのと同様に、インスタグラムもウェブサイトも独自の “空間”を有している。

デジタル世界における無限の可能性は、非線形な物語を可能にし、非論理的なアプローチの道を開く。ここでの唯一の制限は、デジタルデバイスに触れたその日から構築され、何年も蓄積され続けている我々の知識と習慣的行動である。情報を閲覧するために上下左右へ画面をスワイプする指の動作は、自然と目の動きに連動している。下線が引かれた色のテキストをクリックすることで、ウェブサイト上の別の“空間”に移動することを私たち全員が理解しているかのように感じるのはなぜだろうか?本プロジェクトは、これら既存の理解に基づいてコラボレーションのあり方を探求し、それと同時にこれまでの知識を断捨離(unlearn)し、問いを抱き、積極的にオルタナティヴなあり方を模索する。

また本コラボレーションは、異文化間の対話の創出(それはしばし伝達不能なものであるが)に焦点を当てた、多言語の体験でもある。アーティストとキュレーターはそれぞれ東京と香港で生まれ育ち、時を同じくしてイギリスに長期滞在し、大学で共に学んだ。海外での生活と仕事の経験は、彼ら自身の文化や生い立ちを再考し、振り返る原動力となった。

日本人は外来のものを何でも自分たちのものに変換するのが得意だと、稲川は推察する。これは、様々なものから栄養を吸収して伝統を追求し続ける日本人の力強い独自性ともいえる。だがしかし、彼はこれに違和感を抱く。本プロジェクトを外来/異質性とは何か、および彼の日本人としての海外生活経験を再検証する機宜とし、外来/異質性がどの程度、本来のありようを保持し認知されているか、そして実際には個々の知見や経験によって、どの程度のフィルターがかけられているのか、創造的かつ実践的アプローチをもって考察する。

これら全ての要素は、言語的誤訳ならびに日本における“内/外”の二極化した概念への稲川の深い関心により支えられている。東京での幼少時代や当時の記憶を遡ると、国内/外来が、慎重にキュレーションされた日本的作法によって、捻れを伴うスナップショットとして分類されるその場所は、島国的且つ単一文化的なものであった。これらの誤訳のテクスチャは、彼が駆使するテキストとイメージが言葉通りの意味を纏うこともできるが、また、社会的意味を持つことも可能であり、個人的・文化的なレベルにおいて様々な参照ポイントや解釈へと導く彼の作品に顕著に現れている。

Say to Dayは多角的越境(multidisciplinary)を体現するプラットフォームと文化に内在する変異(transformation)と誤訳を祝福するプロジェクトである。それはアートを通じた一連の探索のはじまりなのである。